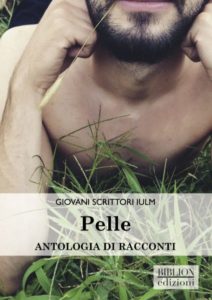

L’edizione 2018 del contest Giovani Scrittori IULM ha dato alla luce Pelle, l’ennesima antologia di racconti nata in Ateneo per finire sugli scaffali delle librerie (clicca QUI per saperne di più).

Ed ha, il progetto curato dal prof. Paolo Giovannetti, visto partecipi decine di studenti, che hanno messo a frutto la propria creatività nella stesura delle loro storie.

Racconti d’amore, di fantascienza o semplicemente di fantasia: il risultato è una silloge che accontenta praticamente tutti, a partire da chi ha fatto da regista nella sua impaginazione (QUI la nostra intervista ad uno dei curatori).

Per questo Radio IULM – voce degli studenti, prima che radio delle arti – ha pensato di proporre alcuni dei racconti contenuti in Pelle, con una serie di pubblicazioni sul sito che vi accompagnerà per qualche settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì, fino a luglio inoltrato.

La storia che condividiamo oggi con i lettori di Radio IULM, firmata da Ilaria Padovan, è il secondo episodio di The Foursome, che trovate qui sotto in esclusiva. Buona lettura!

THE FOURSOME (2 di 3)

“Là, dove senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni.”

— L. S. Senghor

Cosa volete cantare? Caf, scegli tu.

A volte mi sembrava una bambina.

– Uff. Niente? Faccio io allora.

Milano è deserta a quest’ora e fa freddo anche avvolti nel piumino dentro la macchina. Ma non lo sento più. Ha messo quella che è già diventata la nostra canzone. Penso che whatsapp è bello. Che sono belle le note vocali. Cantiamo. Canto soprattutto io che stavolta non ho nemmeno il gobbo e non prendo una parola. Quando parte il ritornello stono tantissimo, loro due ridono ma io continuo a cantare. Per Ve che lo sentirà da Genova. Per noi che lo riascolteremo mille volte. Per me che me lo sentirò rispuntare quando sarò diventato qualcuno, anche quando li avrò dimenticati. Perché da quando sono andato a lavorare in Deloitte, via Tortona l’ho vista solo due volte e avrei voluto farli i pranzi con lei o anche solo berci un caffè. Canto adesso perché un giorno non ne avrà più voglia, perché ci perderemo o non ci siamo mai incontrati, ma ogni volta che la sentirò suonare il ricordo andrà veloce a queste notti in cui eravamo, semplicemente eravamo.

2 (Ve)

Era la prima volta che andavo alle Fonderie. Lei ci era già stata. Come nella maggior parte dei posti belli a Milano. Ma di lì a poco l’avrei portata a Boccadasse, a bere una pessima sangria bianca sedute sui sassi della spiaggia. A specchiarci nel mare. A immaginare altre vite. Sapevo che le sarebbe piaciuto. Gli inquieti amano i giri e raggiri delle onde e con lei ho paura cheun giorno la ingoieranno. Su una spiaggia della Scozia, tagliata da un vento che sa di Nord e di sale. Illuminata dalle notifiche delle mail.

– Ma è lui?

– Sì, io non so che fare, mi scrive…

– Eh rispondi, no?

Mi guarda con quella sua aria maliziosa, lei che dagliuomini ha sempre saputo cavarci qualcosa. Anche se ancora deve imparare a non farsi raccogliere come i sassi tondi sul bagnasciuga.

– Guarda che se ti scrive a quest’ora vuol dire che va al di là dell’esser colleghi eh.

– Ma ne abbiamo parlato, non gli interessa. Non gli interesso.

E sono passati mesi da allora. E creme di caffè all’ombra di Piazza Plebiscito. E giri in motorino a Capri. Tutto esattamente nella direzione che aveva detto lei. Lui che mi chiede di andare a convivere, il senso di oppressione, la mia paura a dirgli di no, quasi fossi obbligata dai sei anni di storia vissuta sempre tra BlaBlaCar e regionali lenti, logori. Ero stanca anche io. E non me n’ero resa conto, non quanto lei. Mi dicevo che sbagliava, solo perché l’anno prima aveva dormito nel letto di una che era madre e moglie, solo perché si era anche lamentata perché non avevano scopato. Mi convincevo che non potesse capire nulla della nostra relazione una ragazzina che sembrava ignorare il male che le avrebbero fatto le uscite dal retro o un Frecciarossa che parte in Centrale. Io losapevo che lui non sarebbe tornato, che i treni non ti riportano mai indietro. Io lo conoscevo e ci avevo parlato, tanto, anche troppo.

Quella sera di ottobre era tornata in ufficio senza un motivo e mi aveva accompagnata a Famagosta a prendere il solito BlaBlaCar e mi aveva abbracciata. Senza dire nulla. Me lo aveva raccontato lui della fiera. Del rimaner da soli senza Roby e Damiano, che Roby era sempre stato complice, che con Damiano era sempre stato semplice. Mi aveva raccontato delle scalinate di ferro intiepidite dal sole a specchiarsi sul laghetto artificiale. Del giubbotto sporcato di polvere. Di tutto quello che le aveva detto.

Aveva il suo mare negli occhi mentre raccontava, perché ormai era tardi. Perché lei non era mai più tornata da tutto quel bianco. Mentre mi riempiva un senso di impotenza e tristezza e rabbia e pietà per lei che avuto bisogno di un’amica, ma che non aveva saputo trovare le parole. Lui continuava, diceva di averla baciata, ma anche che era tardi. Diceva che in metro le era bastata una frase per farglielo venire duro e che lei lo sapeva cosa stesse facendo. Diceva che con lei te ne accorgi troppo tardi, come diceva il bambino di sabbia a quello di neve. E io avevo imparato a mentire. Non glielo dissi mai che sapevo. Non le dissi mai che era meglio lasciar perdere. Che scopare andava bene, ma vivere di parole fatte di spettri no. Tutto quello che riuscivo a dire ai suoi silenzi roventi era che avrebbe lasciato la moglie, che la loro intesa andava oltre ogni cosa, che un giorno sarebbero stati insieme. Non credo mi abbia creduto. Non l’ho nemmeno mai vista arrabbiata con me.

Nemmeno quando tutte le mie parole infrante l’avevano tagliata come il vento. Al contrario, Stefano non la prese bene. Mi si spezzò qualcosa dentro quando tornò tremante di rabbia, dicendomi che non gli interessava di un bacio, che mi amava, che voleva una vita con me. Io che non la volevo. E lasciarlo di nuovo significò a quel tempo mettere fine a tutto quello che avrebbe potuto esserci con Caf. Era stata colpa sua, quella sera al biliardo quando l’aveva baciata. Quando lo aveva baciato. Dovevo baciarlo io, che aspettavo da tanto. La odiai per un momento nel riflesso degli occhi chiusi di lui. Poi capii.

– La Viennetta era il suo dolce preferito.

– Non la mangi per questo?

– No, ma figurati! È solo che sono a posto.

Era strano vederla lì a Genova a pranzo con i miei: non assomigliava per niente al sorriso incrociato a Napoli o a Venezia. Però, a parlarci, ci potevi perdere il conto delle

ore, l’ombra a sorprenderti alla Baia delle Sirene. Era lontana dalla spiaggia, persa nel mezzo di un mare fatto di smeraldi fluidi che non avevo visto così nemmeno io. Nuotava. Senza mai voltarsi indietro. Torna. Ma non si torna mai uguali. E nel fondo degli occhi le era rimasto impigliato qualcosa di quella profondità, un velo di tristezza a distendersi sulle sue labbra opache di sale.

– Che vuoi fare, andiamo?

– No, aspetta, voglio vedere il mare che diventa d’argento.

– Cos’è il mare d’argento?

– Tra un po’ quando tramonta il sole lo vedi. Guarda come sta già cambiando la luce.

Questa storia l’avevo già sentita in ufficio, tempo fa. Avrei preferito non sentirla di nuovo,

non sentirla da lei.

– Ti porto io in un posto.

– C’è da bere?

– Ahahah sì, c’è da bere. Andiamo.

In radio passava Battiato a raccontarci delle occasioni perdute dei nostri amori lontani. Nel cielo volavano i gabbiani famelici con il becco sporcato dal rosso di Kodak, dal rosso di Coca, dal Crystal Ball rosso. Fino al gin tonic tutto bene, tutto come previsto, poi i colori avevano iniziato a virare: prendevano i riflessi dei suoi capelli. Mentre pagavo, sandali in mano e piedi nella sabbia, si era seduta alle spalle delle barche attraccate, solo una piccola e scura ancora in mezzo al mare. Davanti a una fila di boe. Diceva che le trovava tristi: legate insieme in modo da non toccarsi mai, verso l’infinito senza raggiungerlo, con la loro corda scordata dal sole. Anche la linea d’indaco dell’orizzonte scompariva e tutte le cose a quell’ora rimanevano sospese sul silenzio di settembre, come se rimanesse quello il loro posto per sempre. E forse sarebbe stato meglio. Forse sarebbe stato bello. A quell’ora l’azzurro e il blu profondo diventavano anche rosa a fare da specchio al cielo

e ai pensieri fatti di nuvole. E più il cielo si faceva carico di notte e di ombre, più il mare diventava chiaro, come a volersi invertire, come a volerlo rassicurare, mentre le onde balbettavano piano, levigando paure e sassi. Fino a diventare una lastra d’argento. Fino a scomparire. Come per l’argento del mare aveva avuto ragione.Anche se non era venuta al matrimonio. Anche se non l’ho chiamata quando ho creduto di essere rimasta incinta quella volta che dissi “riempimi” senza prendere la pillola.

(continua)

Parte 3 di 3 – Prossimamente

Continua a seguire i racconti di Pelle su radioiulm.it/blog